Daten & Fakten

Leben in Deutschland – einige Zahlen

Ende Dezember 2023 haben nach Angaben der Bundesregierung laut Ausländerzentralregister (Rohdatenauszählung) gut 13,9 Millionen Ausländer in Deutschland gelebt. Davon waren knapp 5,11 Millionen Staatsangehörige eines EU-Landes und gut 8,78 Millionen Drittstaatsangehörige. Insgesamt lebten 84,7 Menschen in Deutschland. Das bedeutet gegenüber dem Jahresende 2022 einen Zuwachs von gut 0,3 Millionen Menschen.

vgl. Destatis.de, Pressemitteilung vom 25. Januar 2024

Türkische Mitbürger*innen bilden mit mehr als anderthalb Millionen (1.548.095) die größte Gruppe, gefolgt von Menschen aus der Ukraine (1.239.705) und Syrien (972.460).

2023 betrug der Ausländeranteil in Nordrhein-Westfalen 16,1 Prozent. Bundesweit erreichte er mit 15,2 Prozent einen neuen Höchstwert.

vgl. Statista: Ausländer in Nordrhein-Westfalen nach Staatsangehörigkeit 2023

21,2% der Bevölkerung haben 2023 einen Migrationshintergrund, das sind 17,9 Millionen Menschen.

Bundeszentrale für politische Bildung

Im Unterschied zu Menschen mit Migrationshintergrund sind Ausländer*innen alle Personen, die sich in Deutschland aufhalten, jedoch keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

Weltweit gewaltsam Vertriebene

Nach Angaben der UNO-Flüchtlingshilfe betrug die Zahl der gewaltsam vertriebenen Menschen im Mai 2024 weltweit rund 120 Millionen. Die Zahl umfasst Flüchtlinge, Asylsuchende, Binnenvertriebene und andere schutzbedürftige Menschen. Das sind etwa 11,5 Millionen Menschen mehr als Ende 2022 und insgesamt mehr als die Bevölkerungszahl von Deutschland, Österreich, Schweiz und der Niederlande zusammen. Seit zwölf Jahren steigt die Anzahl der Vertriebenen jährlich.

Einfache Antworten zum Thema Asyl gibt es nicht, alles ist stets tatsächlich und rechtlich in Bewegung und die Lage oft unübersichtlich. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine brachte seit Februar 2022 eine enorme Fluchtbewegung mit sich. Themen wie schnellere Asylverfahren und Abschiebungen bzw. „Rückführungen“ und Migrationsabkommen mit den Herkunftsländern oder Drittstaaten wie etwa Ruanda sind umstritten und immer wieder im Gespräch.

Zahlen 2023

In Deutschland belief sich die Zahl der Asylsuchenden im Jahr 2023 auf insgesamt 351.915 Personen. Im Vergleich zum Vorjahr (244.132 = 217.774 Erstanträge und 26.358 Folgeanträge) ergab sich ein Anstieg um 44,1 Prozent. Im Jahr 2021 waren es 190.860 neue Asylanträge. 2020 wurden 122.170 Asylanträge gestellt, davon waren 102.581 Erstanträge. Das waren rund 26 Prozent weniger Anträge als im Vorjahr. Im Wesentlichen lag das an der Covid-19-Pandemie und den mit ihr einhergehenden Reisebeschränkungen. Im Jahr 2019 suchten 165.938 Menschen Schutz vor Krieg und Verfolgung. Im Jahr 2018 waren es 185.853, 2017 222.683, im Jahr 2016 waren es 745.545.

2023 haben 351.915 Personen einen Asylantrag in Deutschland gestellt (329.120 Erst- und 22.795 Folgeanträge). Die Zahl der Erstanträge hat im Vergleich zum Vorjahr (217.774 Erstanträge) um 51,1 % zugenommen. 22.603 Erstanträge betrafen 2023 in Deutschland geborene Kinder im Alter von unter einem Jahr. Entschieden wurden 261.601 Asylverfahren, davon wurden die Anträge von 61.778 Personen abgelehnt. Die Gesamtverfahrensdauer der Erst- und Folgeanträge betrug im Zeitraum Januar bis Dezember 2023 6,8 Monate.

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Beschleunigung der Asylgerichtsverfahren und Asylverfahren zum 01.01.2023 ist für die Berechnung der Verfahrensdauer der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem Deutschland für das Verfahren zuständig wurde. Ein Vergleich mit Berechnungen vor 2023 ist daher nur bedingt möglich.

Pro Asyl zum Gesetz zur Beschleunigung der Asylgerichtsverfahren und Asylverfahren

Die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine spielt bei den Zahlen für 2023 keine Rolle, da diese kein Asyl beantragen müssen, siehe weiter unten.

Blickpunkt Mittelmeer-Route

2021 dokumentiert die „Internationale Organisation für Migration“ (IOM) knapp 2.000 Todes- bzw. Vermisstenfälle. 2022 sind mindestens 2.406 Menschen bei der Flucht über das Mittelmeer ums Leben gekommen oder werden vermisst. In diesem Jahr sind es bereits rund 390, wobei die Dunkelziffer wesentlich höher liegen dürfte.

Nach wie vor verwandelt sich das Mittelmeer in eine tödliche Falle – und Europa guckt zu. Die Seenotrettung ist faktisch eingestellt: Boote mit Geflüchteten werden zurückgewiesen, NGOs sind wegen teils massiver Repressalien kaum noch im Einsatz.

Die Politik der Abschreckung habe keinen Einfluss auf die Fluchtbereitschaft, so Migrationsexperte Christopher Hein, die einzige Lösung wäre die legale Einreise. Flüchtende aus Syrien, Afghanistan, Iran und Irak etwa, die über die Mittelmeerroute fliehen, hätten ein Recht auf politisches Asyl.

Insgesamt beläuft sich die Zahl der Menschen, die seit 2014 bei der Flucht über das Mittelmeer umgekommen sind, auf mehr als 24.000. Laut der International Organization for Migration (IOM) wird eine große Anzahl an Todesopfern erst gar nicht gefunden oder gemeldet. Die tatsächliche Anzahl der Todesfälle von Minderjährigen auf der Flucht dürfte demnach um ein Mehrfaches höher liegen (vgl. Statista.com. ) SOS Méditerranée gibt an, seit Februar 2016 mehr als 30.000 Menschen gerettet zu haben.

Anfang 2023 haben bereits mehr als 57.000 Flüchtlinge und Migranten das Mittelmeer in Richtung Europa passiert. Mehr als 980 Personen sind dabei ums Leben gekommen oder werden seither vermisst. Die meisten Todesfälle ereignen sich auf der zentralen Mittelmeerroute (Italien und Malta).

Flucht über Ärmelkanal und „Balkanroute“ nimmt zu

Seit Anfang 2020 haben französische Behörden nach eigenen Angaben bereits mindestens 810 Flüchtlinge auf dem Ärmelkanal aufgegriffen. Laut der britischen Nachrichtenagentur PA gelang bislang sogar mehr als 4.100 Menschen die Überfahrt. (welt.de vom 10.08.2020, 12.49 Uhr)

Seit Sommer 2022 steigt die Zahl der Geflüchteten, die über die sogenannte „Balkanroute“ in die Europäische Union einreisen. Die Routen sind komplexer geworden als früher – und die Reisen länger und gefährlicher, so der Mediendienst Integration. 2023 waren etwa 30.800 Menschen in den Ländern entlang der Balkanroute unterwegs – 17 Prozent weniger als im Vorjahr.

Im September 2023 wird Polen zum Drehkreuz für den Weg nach Deutschland, denn die Balkanroute führt mittlerweile von der Türkei über Polen. Hinzu kommt Russland, das zusammen mit Belarus Migrant:innen „in die Europäische Union schickt“. (vgl. tagesschau.de vom 22.09.2023)

Mehr zur Situation auf der sogenannten Balkanroute erfahren Sie hier

Belarus-Route

Seit 2021 versuchen immer mehr Menschen, über Belarus in die EU zu kommen. Dabei werden sie von der belarussischen Regierung unterstützt. Im Grenzgebiet hat es nach Einschätzung zivilgesellschaftlicher Organisationen und Medien in Polen bis Mai 2023 etwa 45 Todesfälle gegeben.

Nach dem Vormarsch der Taliban in Afghanistan

Nach 20 Jahren herrschen im August 2021 die militant-islamistischen Taliban wieder in Afghanistan. Insbesondere Afghan*innen, die als Ortskräfte gearbeitet haben oder sich für ein demokratisches Afghanistan engagierten, leben immer noch in Todesangst. Beim Evakuierungseinsatz der Bundeswehr sollten zunächst rund 10.000 Menschen nach Deutschland ausgeflogen werden. Bis August 2024 wurden 34.000 Menschen aus Afghanistan aufgenommen.

Seit zwei Jahren gibt es ein Bundesaufnahmeprogramm. Nichtregierungsorganisationen schlagen Menschen vor, die dringend aufgenommen werden sollten. Nach behördlichen Verfahren wie Auswahl, Anfordern von Dokumenten und Überprüfung der Afghan*innen erteilen die deutschen Behörden ein Visum. Ausgereist sind über das Programm jedoch bis jetzt nur etwa 600 Personen.

Tagesschau.de vom 16. August 2021

tagesschau.de vom 15. August 2024

Für die weitere Umsetzung des Programms fehlt wohl das nötige Geld. Zudem wird heute anders über Afghanistan gesprochen als 2021. Diskutiert wird vielmehr über Abschiebung von Straftätern nach Afghanistan als über die versprochene Aufnahme, die sogar seinerzeit im Koalitionsvertrag der „Ampel“-Regierung festgelegt wurde. Die Anzahl der Geflüchteten aus Afghanistan wird weiter steigen, die afghanischen Ortskräfte die bleiben, weiter in Todesangst leben.

Im Jahr 2014 wurden 173.072 Asylerstanträge gestellt, das war der höchste Wert seit 1993 und der vierthöchste seit Bestehen der Bundesrepublik. 2016 erreichten die Zahlen einen vorläufigen Höchststand: Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) haben 2016 insgesamt 745.545 (2015: 476.649) Menschen in Deutschland Asyl beantragt. 722.370 waren Erst- und 23.175 Folgeanträge.

Demgegenüber wurden 2015 insgesamt 476.649 Asylanträge gestellt, 441.899 Erst- und 34.750 Folgeanträge. Die mit Abstand größte Anzahl von Asylsuchenden stammt bislang aus den Kriegsgebieten in Syrien. 2015 kamen allein 162.510 Asylbewerber/-innen aus Syrien.

Auch 2016 stand Syrien mit 266.250 Erstanträgen (36,9 % aller Erstanträge) an erster Stelle. Sie stellten damit die größte Gruppe der Geflüchteten dar. Insgesamt hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Jahr 2016 722.370 Erstanträge angenommen. 2015 wurden 441.899 Erstanträge gezählt. Das war ein Anstieg um 63,5 %.

Im Jahr 2017 sah das schon wieder ganz anders aus. In 2017 wurden 222.683 Anträge entgegengenommen. Gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr (745.545 Personen) bedeutet dies einen Rückgang um 70,1 %. In dem Zeitraum von Januar bis Dezember 2017 wurden 186.644 Asylsuchende in Deutschland registriert. Die Zahl der anhängigen Verfahren sank von 433.719 im Dezember 2016 auf 68.245 (Ende Dezember 2017). Entschieden hat das Bundesamt (BAMF) 2017 über 603.428 Anträge – 2016 waren es 695.733.

vgl. Asylgeschäftsstatistik, Jahresbilanz 2017

Im Jahr 2018 hat das BAMF über Anträge von 216.873 Menschen entschieden, in 2017 waren es noch 603.428 Entscheidungen. Die Zahl der anhängigen Verfahren verringerte sich von 68.245 (Ende Dezember 2017) auf 58.325 (Ende Dezember 2018). 2018 wurden 185.853 Anträge vom BAMF entgegengenommen (-16,5 % gegenüber 2017 mit 222.683 Anträgen). 41.368 Menschen erhielten die Rechtsstellung eines „Flüchtlings“ nach der Genfer Konvention, das waren 19,1 % aller Asylbewerber*innen.

vgl. Asylgeschäftsstatistik, Jahresbilanz 2018

Für das Jahr 2019 hat das BAMF eine „Antrags-, Entscheidungs- und Bestandsstatistik“ veröffentlicht, die hier einsehbar ist.

2020

In 2020 hat das BAMF über die Anträge von 145.071 Menschen (2019: 183.954) entschieden. Die Zahl der anhängigen Asylverfahren verringerten sich von 57.012 (Ende Dezember 2019) auf 52.056 (Ende Dezember 2020). Insgesamt hat das Bundesamt im Jahr 2020 102.581 Asylerstanträge entgegengenommen. Im Jahr 2020 hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über die Anträge von 145.071 Personen (2019: 183.954) entschieden. Die Zahl der anhängigen Asylverfahren wurde von 57.012 (Ende Dezember 2019) auf 52.056 (Ende Dezember 2020) abgebaut werden.

Insgesamt hat das Bundesamt im Jahr 2020 102.581 Asylerstanträge entgegengenommen. Gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr (142.509 Erstanträge) bedeutet dies einen Rückgang um 28 Prozent. Bei 37.818 Personen hat das Bundesamt im Jahr 2020 die Rechtsstellung eines „Flüchtlings“ nach der Genfer Flüchtlingskonvention zuerkannt (26,1 Prozent aller Entscheidungen). Abgelehnt wurden die Anträge von 46.586 Personen (32,1 Prozent).

vgl. Asylgeschäftsstatistik, Jahresbilanz 2020

2021

Im Jahr 2021 haben 190.816 Menschen in Deutschland Asyl gesucht. 2020 waren es 122.170 Menschen. Die Zahl der Asylgesuche erhöhte sich 2021 im Vergleich zu 2020 um 56,2 %, im Vergleich zum Jahr 2019 um 15,0 % (165.938) Menschen – (Quelle: BAMF, Bundesamt in Zahlen 2021, Seite 8, s. Link).

Die Hauptstaatsangehörigkeiten waren 2021 Syrien (34,8 %), Afghanistan (16,0 %) und Irak (11,7 %).

Unter den Asylsuchenden waren 2021 148.233 Menschen, die Asylerstanträge und 42.583, die Asylfolgeanträge stellten. Damit stieg die Zahl der Erstanträge im Vergleich zum Vorjahr (102.581 Menschen) um 44,5 Prozent, im Vergleich zum Jahr 2019 (142.509 Menschen) um 4,0 Prozent.

Was die Folgeanträge (42.583 Personen) angeht, stiegen sie im Vergleich zum Vorjahr um 117,4 % (19.589 Menschen), im Vergleich zum Jahr 2019 (23.429 Menschen) um 81,8 Prozent.

70 % aller Folgeanträge 2021 stellten Staatsangehörige aus Syrien (15.259), gefolgt von Afghanistan (8.445), der Republik Moldau (2.626), Nordmazedonien (2.210) sowie dem Irak (1.268).

Im Rückblick auf die Jahre 2021 und 2020 spielt immer auch die Corona-Pandemie eine Rolle.

76,4 % der Asylantragstellenden (113.269 Menschen) waren jünger als 30 Jahre, 9,4 % (73.281) waren jünger als 18 Jahre. Der Anteil der in Deutschland Geborenen im Alter von unter einem Jahr betrug 17,5 % = 25.879 Menschen.

Die Mehrheit der Antragstellenden insgesamt war männlich; betrachtet man die Staatsangehörigkeiten separat, so beläuft sich der Anteil weiblicher Antragstellender aus Eritrea auf 52,3 % und aus Somalia 50,2 % (S. 20, 21).

1.826 Menschen wurden aufgrund geschlechtsspezifischer Verfolgung als Geflüchtete anerkannt. (vgl. S. 44)

Insgesamt wurden im Jahr 2021 Asylverfahren von rund 150.000 Personen entschieden. (S. 36).

Lesen Sie hier: Bundesamt in Zahlen 2021

2022

In 2022 haben 244.132 Menschen einen Asylantrag gestellt, davon waren 217.774 Erstanträge und 26.358 Folgeanträge. Im Vergleich zum Jahr 2021 (164.924 Personen) erhöhte sich die Zahl der Asylgesuche im Jahr 2022 um 53,1 Prozent. Bei den meisten Antragstellenden (70.976) handelte es sich 2022 um syrische Staatsangehörige, es folgten Menschen aus Afghanistan (36.358), der Türkei (23.938) und dem Irak (15.175).

Die Zahl der Erstanträge ist im Vergleich zum Vorjahr (148.233 Personen) um 46,9 Prozent gestiegen.

Die Zahl der Folgeanträge (26.358 Personen) sank im Vergleich zum Jahr 2021 (42.583 Personen) um 38,1 Prozent.

Es wurden insgesamt 228.673 Entscheidungen über Asylanträge getroffen, 40.911 Menschen erhielten die Rechtsstellung als „Flüchtling“ zuerkannt, 49.330 Asylanträge wurden abgelehnt. Bei 30.020 Menschen bestand ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 o. 7 AufenthG.

Lesen Sie hier mehr: Schlüsselzahlen 2022

ausführlich: Das Bundesamt in Zahlen 2022 – Asyl

Für Menschen, die zur Flucht gezwungen waren, war COVID-19 in den Jahren 2020 bis 2022 nicht nur eine globale Gesundheitskrise, sondern ebenfalls eine Existenz- und Schutzkrise. Das Virus betraf jeden Aspekt des menschlichen Lebens und es hat die Lage für Vertriebene und Staatenlose nochmals zusätzlich verschlimmert, fasste UNHCR die Situation zusammen.

Krieg in der Ukraine

Vor Kriegsbeginn lebten 44 Millionen Menschen in der Ukraine. Seit Kriegsbeginn am 24.02.2022 sind bis Oktober 2024 etwa 39,86 Millionen Menschen – überwiegend Frauen und Kinder – geflüchtet (Stand: 15.11.2024). Polen (957.505) und Deutschland (1,18 Millionen) haben unter den EU-Staaten die meisten Geflüchteten aufgenommen, Tschechien und Lettland haben den größten Anteil (gemessen an der eigenen Bevölkerung aufgenommen. Die Gesamtzahl der in Europa registrieren Geflüchteten beträgt im September 2024 rund 6 Millionen (statista.com, abgerufen am 15.11.2024).

Bis Oktober 2024 haben laut Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR) rund 31,5 Millionen Menschen den Weg in die Ukraine genommen.

Schätzungen zufolge beläuft sich die Zahl der sogenannten Binnenflüchtlinge in der Ukraine auf rund 5,7 Millionen (Stand Juli 2023).

Rund 90 Prozent der Geflüchteten, die aus der Ukraine in die Nachbarländer geflohen sind, sind Frauen und Kinder. Der UNHCR und andere Organisationen haben bereits vor Menschenhandel und (sexueller) Ausbeutung gewarnt. UNHCR und UNICEF haben deshalb in sechs Ländern (Tschechien, Ungarn, Moldau, Polen, Rumänien und Slowakei) sogenannte „Blue Dots“ eingeführt. Dabei handelt es sich um zentrale Anlaufstellen von Schutzdiensten und sichere Orte.

Nach Zählungen des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte (OHCHR) sind bis zum 30.September 2024 mindestens 11.973 Zivilist:innen, darunter 650 Kinder getötet worden. Zudem wurden mindestens 234.257 verletzte Zivilist:innen, darunter 1.686 verletzte Kinder, vom OHCHR erfasst.

Das OHCHR geht davon aus, dass die tatsächliche Anzahl an Verletzten und Toten in der ukrainischen Zivilbevölkerung wesentlich höher ist.

Die EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, Geflüchtete aus der Ukraine schnell und unkompliziert aufzunehmen und vereinbarten einen „vorübergehenden Schutzstatus“, wonach weder für Ukrainer*innen mit Wohnsitz in der Ukraine, aber auch Ausländer*innen, die sich am 24.02.2022 in der Ukraine aufgehalten haben, einen Aufenthaltstitel benötigen.

Diese Regelung gilt rückwirkend ab dem Tag des Kriegsbeginns und ist bis zum 04. März 2025 verlängert worden. Die Betroffenen müssen also nicht befürchten, dass sie sich möglicherweise illegal hier aufhalten.

In Deutschland wurden über 1,2 Millionen Geflüchtete (1.215.048) aus der Ukraine im Ausländerzentralregister (AZR) registriert. (Stand: Oktober 2024).

Da es aber keine festen Grenzkontrollen an den Binnengrenzen gibt und Ukrainer*innen für 90 Tage ohne Visum einreisen können, wird die tatsächliche Zahl der Geflüchteten viel höher sein.

Ausführliche Informationen zu Geflüchteten aus der Ukraine finden Sie im „Mediendienst Integration“

Spendenmöglichkeiten

Hier finden Sie eine Übersicht von Hilfsorganisationen

Mehr Informationen

Die neue Website der Europäischen Kommission informiert alle die, die flüchten wollen oder bereits geflüchtet sind, über ihre Rechte in der EU bei Ankunft und „Weiterreise“.

Aktuelle Zahlen aus 2025

Das Bundesamt hat im März 2025 8.983 Erstanträge entgegengenommen. Gegenüber dem Vormonat (Februar 2025 11.189 Erstanträge) sank die Anzahl um 19,7 %. Im Vorjahr (März 2024) waren es 16.430 Erstanträge, das bedeutet eine Abnahme der Antragszahlen um 45,3 %.

Die meisten Erstanträge stammen im März 2025 aus den drei Ländern Syrien mit 1.870 Erstanträgen = 20,8 % (Vormonat: 3.095 Erstanträge = – 39,6 %), gefolgt von Afghanistan mit 1.838 Erstanträgen = 20,5 % (Vormonat 1.709 Erstanträgen = + 7,5 %) und der Türkei mit 1.114 Erstanträgen = 10,0 % (Vormonat: 1.114 Erstanträge = – 19,7 %). Die Russische Föderation liegt auf Rang 6 mit 267 Erstanträgen (3,0 %), hinter dem Irak auf Rang 5 mit 272 Erstanträgen = 3,0 %. Somalia belegt Platz 4 mit 286 Erstanträgen (3,2%).

Somit entfallen mehr als die Hälfte (51,2 % = 4.602 Erstanträge) aller in diesem Monat gestellten Erstanträge auf die ersten drei Staatsangehörigkeiten Syrien, Afghanistan und Türkei.

Im März 2025 macht die Kategorie „Sonstige“ mit 2.799 Erstanträgen 31,2 % der Gesamtzahl aus. Offenbar handelt es sich um Antragstellende aus einer Vielzahl von Ländern, die nicht zu den bekannten Krisengebieten zählen, und nicht einzeln aufgeführt werden (können).

19,1 % (= 6.910) der Asyl-Erstantragstellenden (36.136) waren im ersten Quartal 2025 Kinder im Alter unter vier Jahren. 4.587 der Erstanträge (11,4 % der 36.136 Asylerstantragsstellenden) von Januar bis März 2025 betrafen in Deutschland geborene Kinder im Alter von unter einem Jahr.

Wurden im März 2025 1.664 Folgeanträge registriert, waren es im Februar 2025 1.591 = + 4,6 %. Im Vergleich zum März 2024 (1.906 Folgeanträge) ist ein Rückgang um 12,7 % zu verzeichnen. Der Anteil der Folgeanträge an allen Asylanträgen lag im März 2025 bei 15,6 %.

71,3 % (25.789) der einen Asyl-Erstantrag stellenden Menschen waren 2025 jünger als 30 Jahre, 40,4 % (14.615) minderjährig. Kinder bis unter 4 Jahren (6.910) mit einem Anteil von 19,1 % sind erneut die zweitgrößte Gruppe nach den 18- bis unter 25-Jährigen (6612) mit 18,3 %. Die 25- bis unter 30-Jährigen bilden mit 4.571 Erstanträgen und 12,6 % die drittgrößte Gruppe.

Resettlement-Programm der EU

Die Europäische Union hat für besonders schutzbedürftige Personen das sogenannte „Resettlement-Programm“ ins Leben gerufen. Als schutzbedürftig gelten besonders Familien mit kleinen Kindern, Alleinerziehende oder Personen mit besonderem medizinischen Hilfsbedarf, denen es aufgrund politischer Umbrüche oder kriegerischen Auseinandersetzungen nicht möglich ist, in Erstzufluchtsländern wie Libyen oder Jemen zu leben. Deutschland nimmt seit 2012 Resettlement-Geflüchtete auf.

Europaweit sollten bis Oktober 2019 50.000 Resettlement-Plätze geschaffen werden.

Seit dem Start des deutschen Resettlement-Programms 2012 sind Menschen aus den Zufluchtsstaaten Tunesien, Türkei, Indonesien, Syrien, Ägypten und dem Sudan aufgenommen worden.

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) hat im Juli 2018 entschieden, dass bis zu 300 Menschen mit syrischer, irakischer, eritreischer oder somalischer Staatsangehörigkeit, oder Palästinensern, die von Libyen nach Niger evakuiert wurden, im Rahmen von Resettlement (§ 23 Abs. 4 AufenthG) aufgenommen werden.

Im Frühjahr 2020 hat das Innenministerium aufgrund der Corona-Pandemie die Resettlement-Programme gestoppt. Asylbewerber/-innen an den EU-Außengrenzen sollten nicht abgewiesen werden, berichtete die tagesschau am 28.03.2020.

2023 setzte Deutschland das EU-Resettlement-Programm fort. Es stehen bis zu 6.500 Plätze für Resettlement, humanitäre Aufnahmen aus der Türkei und zwei Landesaufnahmeprogramme (Berlin, Brandenburg) zur Verfügung.

vgl. Bundesministerium des Inneren und für Heimat, abgerufen 13.06.2023

Flucht: Asylsuchende und Antragstellende

Weltweit waren im Mai 2024 120 Millionen Menschen auf der Flucht, das sind fast 10 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Das zwölfte Mal in Folge haben sich die Zahlen erhöht, aktuell stellen sie einen historischen Höchststand dar. 13,8 Millionen Syrer*innen befinden sich derzeit innerhalb und außerhalb von Syrien auf der Flucht, der Konflikt im Sudan hat 10,8 Millionen Menschen vertrieben. Auch die Zahl der ukrainischen Geflüchteten ist weiter gestiegen, Ende 2023 auf 6 Millionen. Die Nahost-Krise ist ein weiterer Brennpunkt, der die Bevölkerung auf die Flucht treibt.

Die Zahl der registrierten Asylsuchenden in Deutschland ist von 890.000 in 2015 auf 280.000 in 2016 deutlich gesunken. Die Zahlen für diese beiden Länder basieren noch auf dem EASY-System (IT-Anwendung zur Erstverteilung Asylbegehrender auf die Bundesländer) Die zentrale Erfassung gibt es erst seit 2017: In diesem Jahr waren es 186.644 Menschen. Zwischen Januar und April 2018 gab es 54.790 Registrierungen. Seit Mitte 2018 wird die Zahl der registrierten Asylsuchenden nicht mehr veröffentlicht.

Von Januar bis Dezember 2018 wurden 185.853 Erst- und Folgeanträge gestellt, 2019 noch 165.938 Anträge und 2020 insgesamt 122.170 Anträge. Danach stiegen die Antragstellungen: 2021 waren es 190.816 Asylanträge in Deutschland und 244.132 im Jahr 2022. Von Januar bis Dezember 2023 (also nach den „Corona“-Jahren 2020 und 2021) wurden 329.120 Erst- und 22.795 Folgeanträge (351.915 Asylanträge insgesamt) gestellt. Die Zahl der Erstanträge ist im Vergleich zum Vorjahr (217.774 Personen) um 51,1 % gestiegen. Die Zahl der Folgeanträge (22.795 Personen) sank im Vergleich zum Jahr 2022 (26.358 Personen) um 13,5 %.

vgl. bamf.de – das Bundesamt in Zahlen

Neu ist, dass der Anteil der Frauen unter den Geflüchteten, die einen Asylantrag gestellt haben, nach einem deutlichen Anstieg bis 2021 seit 2022 wieder fiel, in 2024 ist wiederum ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Der Anteil der Frauen lag 2019 bei über 43,5 %, während es im ganzen Jahr 2015 noch rund 30 % waren. Im Jahr 2020 waren es 42,1 %, in 2021 40,9 %, 2022 waren es 32 % und im Jahr 2023 lag der Frauenanteil beim Tiefstwert 28,5 %. In 2024 sind es 32,8 % innerhalb der Altersgruppen von unter vier Jahre bis 65 Jahre und älter. Frauen im Alter von 65 Jahren und älter mit 55,0 % und Frauen im Alter von 60 bis unter 65 Jahren bilden mit 53,0 % die größten Gruppen unter den weiblichen Antragstellenden. Frauen im Alter von 16 bis unter 18 Jahren sind dagegen mit 16,23 % sowie im Alter von 18 bis unter 25 Jahren mit 19,2 % deutlich geringer vertreten.

Spiegel online vom 16.08.2021 „Warum wir eine Frauenquote bei Geflüchteten brauchen“

Verteilung innerhalb von Deutschland

Auf europäischer Ebene wird über einen gerechten Schlüssel zur Unterbringung von Geflüchteten und Asylsuchenden diskutiert. In Deutschland existiert ein solcher Schlüssel, nach dem die eintreffenden Asylsuchenden auf die Bundesländer verteilt werden – der sogenannte Königsteiner Schlüssel. Die Verteilungsquoten werden jedes Jahr beruhend auf den aktuellen Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl neu berechnet. Sie erfolgen für die Asylsuchenden, die verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen (vgl. § 45 AsylG, § 47 i.V.m. § 46 AsylG). Nach § 52 AsylG werden die Asylsuchenden, die nicht zum Wohnen in der Aufnahmeeinrichtung verpflichtet sind, jedoch zum Teil auf die Quote angerechnet (§ 52 AsylG).

Für NRW lag die Verteilungsquote für 2019 bei 21,09 %. Darauf folgte Bayern mit 15,56 %, Baden-Württemberg mit 13,01 % und Hessen mit 7,44 %. Für Thüringen lautete die Quote 2,65 %, das Saarland hatte die geringste Aufnahmequote mit 1,20 %.

2020 erfolgte keine Veröffentlichung des Königsteiner Schlüssels.

Der Königsteiner Schlüssel für die Quotenverteilung in den Jahren 2021 und 2022 liegt bei 21,08 % in NRW, Bayern mit 15,56 %, Baden-Württemberg mit 13,04 %, gefolgt von Hessen mit 7,43 %. Bremen hatte die geringste Aufnahmequote von 0,95 %, gefolgt vom Saarland mit 1,19 % und Mecklenburg-Vorpommern mit 1,98 %.

Unterbringung als Verwaltungsakt

Die Geflüchteten haben bei der Wahl des Unterbringungsortes und der -form kein Mitspracherecht. Die Aufnahme und Verteilung ist ein Verwaltungsakt, der sich an den vorgegebenen Quoten orientiert. Zunächst erfolgt die Unterbringung in sogenannten Erstaufnahmeeinrichtungen bzw. Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE), in denen Asylsuchende nach der gesetzlichen Vorgabe bis zu drei Monaten verpflichtend bleiben. Diese Einrichtungen werden vom Land betrieben. Danach erfolgt – auf der Grundlage einer Quotenregelung, die sich im wesentlichen an der Bevölkerungsstärke orientiert– die Zuweisung an die einzelnen Kommunen, die nun für die Unterbringung verantwortlich sind.

Laut Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) sollen Asylbewerber, die nicht mehr in den Aufnahmeeinrichtungen verbleiben müssen, „in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden“, § 53 (1). Allerdings ist diese Vorgabe nicht verpflichtend, da sowohl „das öffentliche Interesse als auch Belange des Ausländers“ (ebd.) berücksichtigt werden sollen. Deutschlandweit werden etwa die Hälfte aller Asylbewerber und Geduldeten nach dem Verlassen der Erstaufnahmeeinrichtungen nicht in Gemeinschaftsunterkünften, sondern in Wohnungen untergebracht. Die Zahlen unterscheiden sich zwischen den Bundesländern stark – NRW liegt mit einer Quote von rund 50 % im Durchschnitt.

Mindeststandards bei der Unterbringung?

Welche Qualitätsstandards eine Unterbringung für Asylsuchende und Geflüchtete erfüllen muss, ist nicht einheitlich geregelt. So sind z.B. Größe, Beschaffenheit oder Ausstattung der Erstaufnahmeeinrichtung nicht im AsylVfG festgelegt. Die Regelungen auf Länderebene variieren. In vielen Bundesländern fehlen Vorgaben für Mindeststandards oder es handelt sich nur um Empfehlungen.

Die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften führt für die Geflüchteten generell zum Verlust der Privatsphäre. Hinzu kommt, dass in vielen Fällen die Unterkünfte von nicht-staatlichen Organisationen betrieben werden, ohne dass eine ausreichende Kontrolle sichergestellt ist.

Pro Asyl kommt in einer umfassenden Studie zur Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland zu dem Schluss, dass „in allen Bundesländern Defizite bestehen. So gibt es in keinem Bundesland eine systematische, gesetzlich geregelte Heimaufsicht oder ein Zertifizierungssystem, wie wir es etwa aus dem Bereich der Pflege- oder Kinderheime kennen.“

Beim Ausbruch der Corona-Pandemie waren immer wieder auch Unterkünfte Geflüchteter betroffen. Flüchtlingsverbände forderten dringend die geringere Belegung. In Baden-Württemberg wurde daher kurzfristig bei Karlsruhe eine neue Erstaufnahmeeinrichtung geschaffen, Nordrhein-Westfalen hat vormals geschlossene Unterkünfte wieder geöffnet und versuchte, Raum in Jugendherbergen zu schaffen. Dennoch gab es zwischenzeitlich mehrere Krankheitsausbrüche.

Das Problem tauche verschärft in den großen Aufnahmezentren auf, so die Flüchtlingsverbände. Denn Geflüchtete, deren Verfahren noch nicht abgeschlossen sind oder die abgelehnt wurden, mussten grundsätzlich 18 Monate in den Sammelunterkünften der Bundesländern bleiben. Erst danach kam die Verlegung in kleinere Unterkünfte in Betracht.

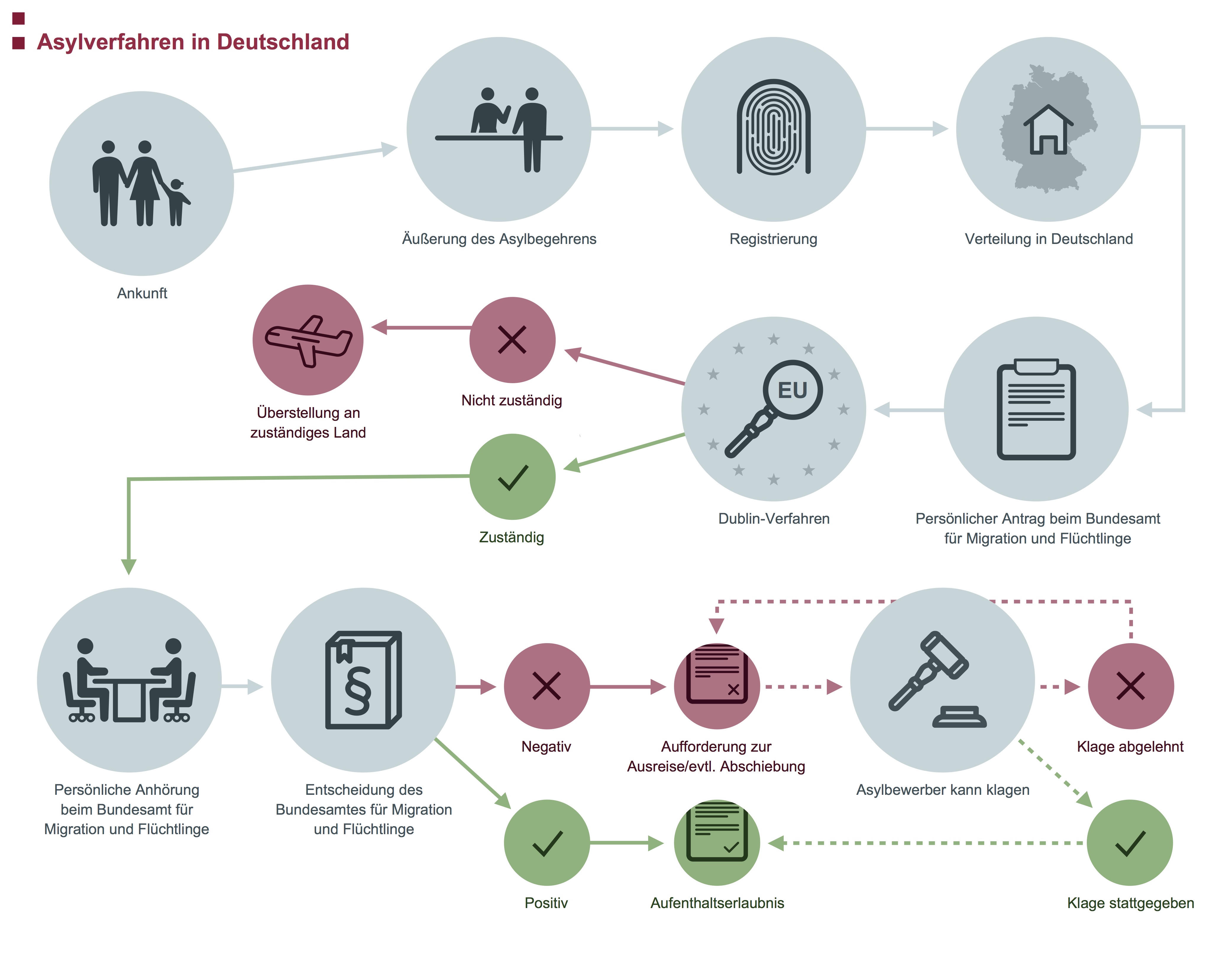

Asyl: Verfahren und Entscheidung

- Als erster Schritt in einem Asylverfahren werden in der Erstaufnahmeeinrichtung die Personendaten erfasst und der/die Bewerber*in erhält eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung.

- Im zweiten Schritt kann der Asylantrag bei einer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gestellt werden. Dafür ist es nötig, dass der/die Antragsteller*in persönlich erscheint.

Das BAMF entscheidet nach Eingang eines Asylantrages zunächst, ob überhaupt ein Asylverfahren durchgeführt wird. Ein großer Teil der Asylanträge wird gar nicht inhaltlich geprüft, z.B. weil ein anderer europäischer Staat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Erfolgt eine inhaltliche Begutachtung, wird geprüft, ob es sich um eine staatliche Verfolgung handelt – laut Artikel 16a des Grundgesetzes (GG) der Bundesrepublik Deutschland genießen nur politisch Verfolgte Asyl. Allgemeine Notsituationen wie Armut, Bürgerkriege, Naturkatastrophen oder Perspektivlosigkeit sind keine zulässigen Gründe für die Gewährung von Asyl. Ebenfalls ausgeschlossen ist die Anerkennung als Asylberechtige/Asylberechtigter bei einer Einreise über einen als sicher eingestuften Drittstaat.

Quelle: © bpb, Bundeszentrale für politische Bildung, Asylverfahren in Deutschland, http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/227451/das-asylverfahren-in-deutschland?p=all vom 28.06.2018

Der Flyer „Erstorientierung für Asylsuchende“ des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) soll Geflüchteten und ehrenamtlich Engagierten einen ersten Leitfaden für das Leben in Deutschland liefern. Er zeigt etwa schrittweise die wichtigsten Stationen im Ablauf des Asylverfahrens, die ein Asylsuchender unbedingt durchlaufen muss. Der Flyer steht auf Deutsch, Englisch und in den Sprachen Arabisch, Dari, Farsi und Tigrinya zum Download zur Verfügung.

Am 31.03.2025 lag die Zahl der anhängigen Verfahren bei insgesamt 180.597, das sind 7,5 % weniger als im Vormonat (- 14.629). Im März 2025 wurden Asylverfahren von 29.295 Menschen (26.210 Erst- und 3.085 Folgeanträge) entschieden. Die meisten Entscheidungen wurden für die Türkei (6.078) und Afghanistan (4.4931) getroffen. Im Vergleich zum Vormonat (26.974 Entscheidungen) stieg die Zahl der Entscheidungen um 8,6 %, im Vergleich zum Vorjahreswert (März 2024: 26.079 Entscheidungen) hat sie sich um 12,3 % erhöht.

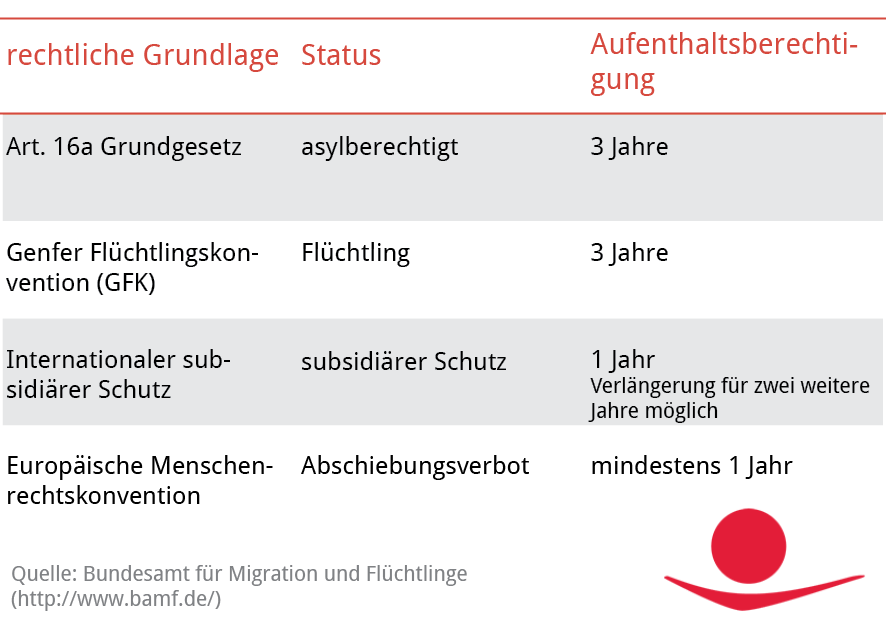

Die Anerkennungsquote durch das BAMF ist relativ gering: Im ersten Quartal 2025 wurden 10,5 % als Geflüchtete (8.813) anerkannt, darunter 0,8 % der Asylsuchenden als Asylberechtigte (712). Beide Personengruppen erhalten zunächst ein auf drei Jahre befristetes Aufenthaltsrecht. Erst danach entscheidet sich, ob sie dauerhaft bleiben dürfen.

Es gibt darüber hinaus Gründe, warum Asylsuchende nicht ausgewiesen bzw. geduldet werden. Darunter fallen alle diejenigen, die nicht als Flüchtlinge anerkannt, aber trotzdem als schutzbedürftig eingestuft werden, weil ihnen in ihrem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht (subsidiärer Schutz).

Als unbegründet wurden im Zeitraum Januar bis März 2025 die Anträge von 41.515 Menschen (49,3 %) abgewiesen. Bei 5.341 (6,3 %) wurde ein Abschiebungsverbot gem. § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG festgestellt.

Im März 2025 liegt die Gesamtschutzquote für alle Staatsangehörigkeiten (Rechtsstellung eines Flüchtlings nach der Genfer Flüchtlingskonvention, subsidiärer Schutz gemäß § 4 Abs. 1 AsylG und Abschiebungsverbot gem. § 60 Abs. 5 o. 7 AufenthG) bei 18,5 % (15.591 positive Entscheidungen von insgesamt 84.269).

Übersicht über die Schutzoptionen

Die Zahl der Entscheidungen im Dublin-Verfahren belief sich im März 2025 auf 3.079, das sind 13,8 % aller Entscheidungen über Asylanträge.

Das Dublin-Verfahren soll dazu führen, dass jeder Asylantrag innerhalb der Europäischen Union (nur) einmal geprüft wird. Geregelt ist das Verfahren durch die europäische „Dublin-III-Verordnung“ (EU-Verordnung Nr. 640/2013), die in allen EU-Mitgliedsstaaten sowie der Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island Anwendung findet.

Im Widerrufsprüfverfahren wurden im März 2025 insgesamt 5.592 Entscheidungen (Februar 2025: 6.915) getroffen. Die meisten Entscheidungen betrafen Staatsangehörige aus Syrien (8.063 Entscheidungen) und dem Irak (2.646 Entscheidungen). Die Widerrufsquote liegt für Januar-März 2025 bei 2,6 % (514 Entscheidungen von insgesamt 19.954).

Am 31. März 2025 waren noch 60.026 Widerrufsprüfverfahren anhängig.

Ausführliche Informationen können Sie den aktuellen Zahlen des BAMF* für März 2025 entnehmen.

*Die monatlich erscheinenden aktuellen Zahlen des BAMF sind Quelle der „Daten und Fakten“ dieser Website.